一般就労とは? 福祉的就労との違いや就労移行支援を利用するときのポイントを解説

公開日:2025.07.10

更新日:2025.07.12

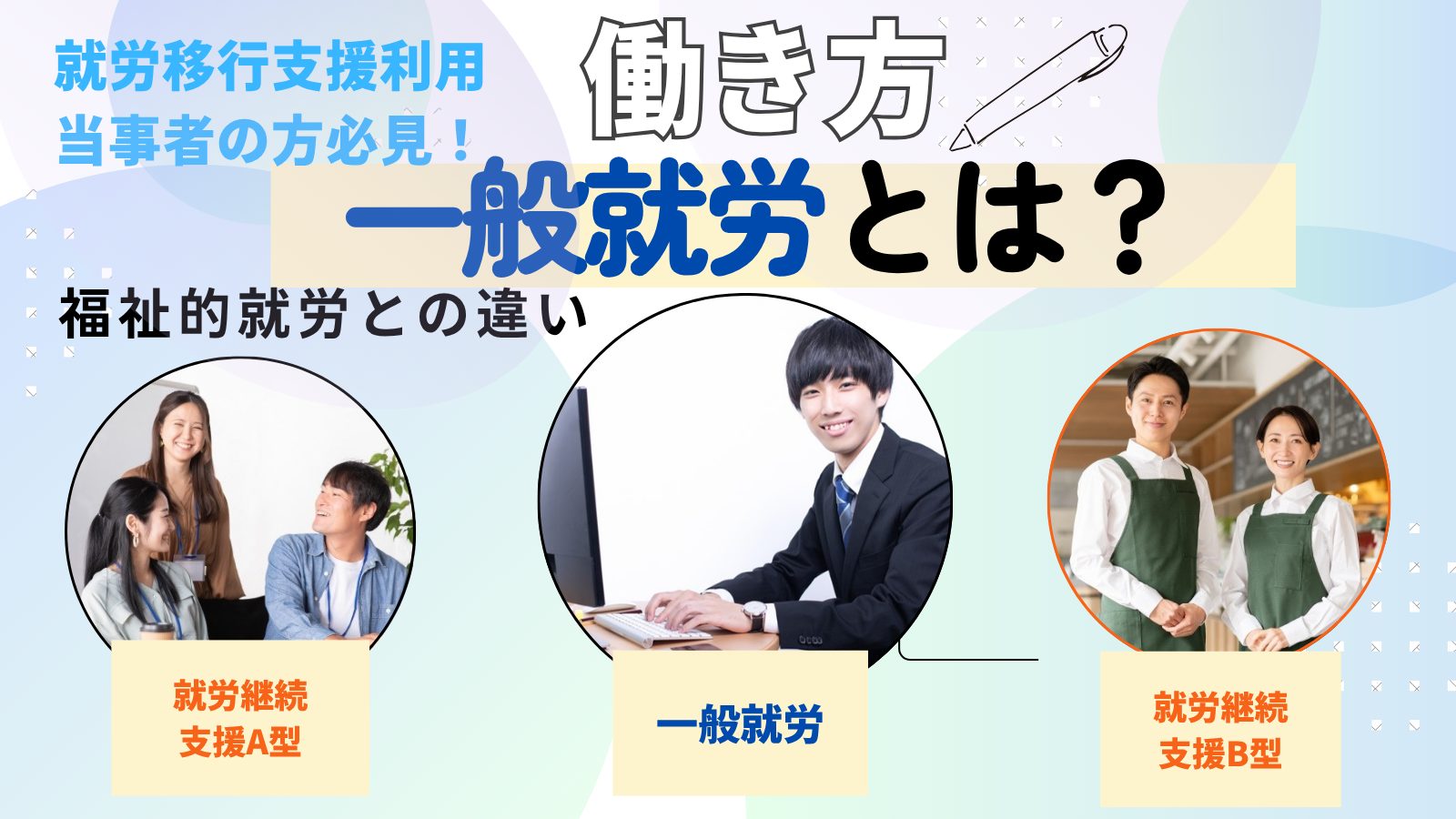

障がい者の方の働き方にはいくつかの選択肢があり、その一つが一般就労です。一般就労とは、公共機関や一般企業と雇用契約を結び、基本的には健常者の方と同じ条件で働くことを指します。

選択肢が広がるものの「一般就労で職場に定着できるのだろうか」と悩む方もいるでしょう。

また一般就労を目指して就労移行支援を利用したいものの、具体的にどう利用したら良いのか分からない方もいるかもしれません。

また、就労移行支援を利用されている方にとっては、一般就労はさらに選択肢がわかれ、障害者雇用(オープン就労)で進むのか、健常者とおなじように(クローズド)でいくのか、ご自身で働き方を選択していくことになります。

そこで本記事では、一般就労の概要や福祉的就労との違い、就労移行支援を利用する際のポイントなどを解説します。

>>>目次<<<

一般就労と福祉的就労、就労系福祉サービスの就労移行支援の違いを早速みていきましょう。

1.一般就労とは?

一般就労とは、公的機関や一般企業と雇用契約を結んで働くことです。雇用契約を結ぶ際に障がいの有無を問わないため、多くの職場や職種を選択できる点が特徴です。

また障がい者の方も健常者の方も同じ職場で働きます。

求人には一般雇用と障がい者雇用の2種類がありますが、雇用契約に基づいた就労であるため、どちらも一般就労と見なされます。両者の違いを以下で詳しく解説します。

●一般雇用

一般雇用とは、障がいの有無を問わず利用できる雇用枠を指します。

メリットは多岐にわたる職種と豊富な求人数から、希望の仕事を見つけやすい点です。企業の求める条件を満たしていれば、誰でも応募できます。

また一般雇用では、給与や昇進の機会に制限がないこともメリットです。特性に合った仕事を見つけられれば、キャリアアップを実現できるでしょう。

しかし、後述する障がい者雇用のように、障がいへの配慮を受けられない場合がある点がデメリットです。

また、障がいのない人も応募するため、特性により難しい業務がある場合、選考で不利になる可能性があります。

なお、障がい者の方が一般雇用で働く際、障がいを開示するオープン就労と開示しないクローズド就労という働き方があります。どちらを選択するかは、求職者の希望次第です。以下で詳しく解説します。

▶オープン就労

一般雇用において障がいがあることを開示するオープン就労は、自分の特性や苦手なことを事前に職場へ伝える働き方です。近年、一般雇用でも障がいや症状を隠さずに働く人は増えています。

オープン就労のメリットは、特性に応じた合理的な配慮を受けやすいことです。

例えば、騒がしい場所が苦手な場合、作業場所を配慮してもらえるといったサポートが受けられます。また支援機関のサポートを受けやすく、就職後の定着率向上にもつながるでしょう。

このように、自分の特性を開示すれば職場での理解が得られやすくなるため、安心して働くことが可能です。

しかし、オープン就労にはいくつかのデメリットも存在します。

自分の障がい特性について企業に説明する必要があり、その内容がうまく伝わらなければ適切なサポートが得られないリスクが考えられます。

また、障がい者への理解や配慮が行き届いていない職場では、働きやすさに課題があるかもしれません。

▶クローズド就労

クローズド就労とは、自分の障がいについて職場に開示せずに働く選択肢です。障がいの開示に抵抗がある場合や、特性や症状を明確に伝えられない場合に検討されます。

クローズド就労のメリットは、職場での特別扱いや周囲から偏見を持たれることを避けられる点です。

一般採用枠での応募となるため求人数が豊富にあり、さまざまな職種から仕事を探せます。また、キャリアアップを目指しやすい環境で働けることもメリットといえるでしょう。

しかし、クローズド就労にはデメリットも存在します。

障がいを開示しないため、必要な配慮やサポートを職場で受けることが困難です。

例えば特性によって電話対応が苦手な場合でも、周囲の理解や協力を得にくく、仕事を怠っているなどと誤解を受けてしまう可能性があります。

また、障がいを隠しながら働くこと自体が心理的なストレスとなり、体調を崩す原因となるかもしれません。支援機関との連携も難しく、就職後のサポートを受けにくいケースもあります。

▶障がい者雇用

障がい者雇用とは、障がいのある方を対象とした雇用枠であり、応募には障がい者手帳が必要です。そのため、障がいのある方がそれぞれの能力や特性に応じて、働きやすい環境で活躍できるよう設けられた制度といえます。

障がい者雇用で働くメリットは、特性や症状に対する合理的な配慮(※)を受けやすい点です。

企業側が障がい者の雇用を前提としているため、自身の障がいについて相談しやすく、職場の理解も得やすい傾向があります。

また、障がい者雇用に積極的に取り組む企業やその関連会社では安定した雇用が期待でき、正社員への登用が進むケースも見られます。

一方で、一般雇用に比べて障がい者雇用では求人数が少なく、職種が限定される点がデメリットです。また、給与水準が低い傾向にあることも考慮しなければなりません。

しかし、障がいを開示して働くことで、安心して業務に取り組める環境が得られ、結果的に長期的な就労につながる可能性が高まります。

(※)参照:政府広報オンライン:事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化

2.一般就労と福祉的就労の違い

障がい者の方が就職する際に選択できる働き方には、一般就労の他に福祉的就労もあります。

両者の働き方には雇用形態や受けられる支援の度合い、そして働く目的などに明確な違いが見られます。それぞれの特徴を理解した上で、自分にとってより適した働き方を選ぶことが重要です。

●福祉的就労とは?

福祉的就労は、障がい者の方が社会参加を通じて生活能力を高めるための就労形態です。職業訓練や社会適応能力の向上を目的としており、就労継続支援事業所などのサポートによって働きます。

福祉的就労支援を受けられる施設と、施設ごとの対象者は以下の通りです(※1)(※2)。

| 就労継続支援A型事業所 | 就労継続支援B型事業所 | 地域活動支援センター | |

| 対象者 | 一般企業などへの就労が困難な障がいがあり、雇用契約に基づいて継続就労が可能な方(原則65歳未満) | 一般企業などへの就労が困難な障がいのある方で、就労を通じ知識や能力向上が見込まれる方就労経験があるが、年齢や体力により一般企業での勤務が難しい方50歳に達している方障害基礎年金1級受給者 など | 障がいのある方で、センター所在の市区町村に居住している方 |

福祉的就労を目指す方は、就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所の利用を検討すると良いでしょう。

就労継続支援A型事業所では雇用契約に基づき、継続的な就労が可能です。

また、就労継続支援B型事業所では雇用契約を結ばずに、就労の機会を通して知識や能力の向上を目指せます。

自分の状況や目標に合わせて、適切な事業所を選択しましょう。

※1参考:厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」p1 (参照2025-04-30)

※2参考:厚生労働省.「地域活動支援センターの概要」p1 (参照2025-04-30)

●両者の違いは?

先述のように、一般就労では政府や自治体などの公的機関、一般企業と直接雇用契約を結び、企業が求める勤務条件に基づいて働きます。

障がい者の方への合理的な配慮は存在するものの、基本的には一般の就労環境と同様です。そのため、一般就労では健常者と同等の収入を得られる可能性があり、キャリアアップを目指せます。

一方、福祉的就労は一般就労が困難な障がい者の方が、福祉制度の支援を受けながら働く形態です。

障がいの特性や症状に合わせたサポートを受けやすく、働く時間や業務内容について柔軟に調整してもらえる場合があります。

福祉的就労は社会参加や生活スキルの向上を主な目的としており、将来的な一般就労への移行を視野に入れてステップアップの場として利用している方も少なくありません。

ただし、一般就労と比較すると、職種や求人数が限られる傾向があり、収入も低い水準となっています。

以下は、一般就労と福祉的就労の特徴をそれぞれまとめた表です。

| 一般就労 | 福祉的就労 | |

| 雇用形態 | 直接雇用契約 | 福祉サービス利用契約 |

| サポート | 合理的配慮はあるが、福祉的就労ほど手厚くない | 障がい特性や症状に合わせた手厚いサポートがある |

| 働き方の柔軟性 | 基本的に雇用契約に基づく | 障がいの程度や体調により調整可能な場合がある |

| 収入 | 一般的な水準 | 一般就労と比べて少ない場合がある(A型は最低賃金以上) |

| 主な目的 | 企業の求める業務遂行 | 社会参加、生活スキルの向上、一般就労への準備 |

3.一般就労を目指す人を支援するサービス「就労移行支援」とは?

就労移行支援は、障がい者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの一つです。一般企業への就職を希望する障がいや難病のある65歳未満の方を対象としています。

サービスの目的は、働くために必要な知識やスキルを習得するためのトレーニングを実施し、就職活動から職場定着に至るまでの包括的なサポートを提供することです。

就労移行支援事業所の利用期間は、原則として最長2年間です。利用期間内で体調管理、就職スキルの向上、履歴書作成や面接対策、職場実習など、一人ひとりの状況に合わせたサポートを実施します。

就労移行支援の対象となるのは、主に以下の条件を満たす方です。

- 精神障がい、発達障がい、知的障がい、身体障がい、難病(障がい者総合支援法の対象疾病)のある方

- 65歳未満の方

- 一般企業への就職を希望する方

障がい者手帳がない場合でも医師の診断書や定期的な通院があれば、自治体の判断によって利用が可能です。また、65歳になる前に継続して障害福祉サービスの支給決定を受けていた方は、引き続き利用できる場合があります。

2年間の利用期間内に就職に至らなかった場合でも、自治体が就職の見込みがあると判断した際には、最長12カ月の利用期間延長が認められます(※)。

※参考:厚生労働省.「就労移行支援」p1. (参照2025-04-30)

4.就労移行支援事業所を利用する際のポイント

就労移行支援事業所を利用する際は、自分に合う事業所を選ぶことが大切です。

障がいと一口にいっても、人によってその特性や症状が異なります。そのため、就労移行支援事業所でどのようなサポートを受けたいのかを明確にしなければなりません。

また、事業所の雰囲気や支援員との相性が合っているかも重視して、就労移行支援事業所の利用を判断しましょう。

●自分に合う事業所を選ぶためには

就労移行支援事業所を選ぶことは、就職への道のりを左右する重要なステップです。

後悔しない選択のために、就労移行支援事業所を選ぶ際は以下のポイントを参考に比較検討しましょう。

- 必要なサポート:コミュニケーションスキルやパソコンスキルなど、学びたい内容や必要な支援があるか

- 障がいへの理解:自分の障がいについて理解があり、適切な支援ができる専門スタッフがいるか

- 事業所の雰囲気:見学や体験を通して雰囲気が自分に合っているか、安心して通所できそうか

- 訓練内容:希望する職種や働き方に合った訓練・プログラムが用意されているか

- 就職実績:これまでの就職実績や、就職後のサポート体制はどうか

- 通いやすさ:自宅からの距離やアクセス方法など、無理なく通所できる場所か

- 対象障がい:自分の障がいが事業所の対象とする障がい種別と合っているか

これらの点を考慮した上で、自分に合った事業所を見つけることが大切です。見学や体験利用を積極的に活用し、納得のいく選択をしましょう。

5.見学やお問い合わせの流れ

自分に合った就労移行支援事業所を探す際は、まず事業所への問い合わせや見学を行うことが大切です。

多くの事業所では見学や体験などのイベントを実施しています。自分との相性を見極めるために、以下で見学やお問い合わせの流れを把握しておきましょう。

●見学までの流れ

就労移行支援事業所を見学するまでの流れは以下の通りです。

- 就労移行支援事業所に見学予約をする

- 担当者と日程調整を行う

- 当日事業所を訪れる

- シートに必要事項を記入する

- 担当者から事業所の説明を受ける

- 事業所内ツアーに参加する

- 質疑応答で気になることを解消する

見学の予約は、電話またはWebから行えます。「とりあえず見学だけしてみよう」という軽い気持ちで問い合わせて問題ありません。

事業所の説明や事業所内ツアーを受けることで、事業所ごとの特徴や学べるスキルなどが明確になります。また、希望があればその場で体験日時を決めることも可能です。

●問い合わせの流れ

就労移行支援事業所の問い合わせの流れは以下の通りです。

- Webサイトから「お問い合わせボタン」をタップする

- フォームに名前やメールアドレスなどの必要事項を記入する

- 担当者から連絡が届く

- ご相談の日程調整を行う

電話や対面でのご相談だけでなく、まずはメールで聞きたい内容のみを問い合わせることも可能です。

6.【まとめ】就労を目指すなら、就労移行支援の利用を検討しよう

一般就労では公共機関や一般企業と雇用契約を結ぶため、職種の選択肢が広がります。

すぐに一般就労をするのは難しい・不安と感じる場合は、就労移行支援を利用するのがおすすめです。

就労移行支援を利用することで、仕事に必要な知識やスキルの習得から就職支援、職場に定着するまでと、包括的にサポートしてもらえます。

就労移行支援事業所「アクセスジョブ」では、障がい者の方の就労をサポートしています。

一人ひとりに合わせたオーダーメイドの個人支援プログラムにより、ご自身に合った方法で一般就労を目指していただけます。見学や無料体験も実施しているため、ぜひお気軽にご相談ください。

お問合せ:就労移行支援アクセスジョブ

オーダーメイドの個別支援プログラムで、障がいをお持ちの方の「働きたい」を実現します。資格取得プログラムやパソコン操作の基礎学習など、就職に役立つ多彩なカリキュラムを用意しています。

アクセスジョブの就労支援が少しでも気になったというかたは、ぜひ最寄りの事業所をチェックしてみてください。以下の「事業所を探す」からお探しいただけます。

就労移行支援を通して就職を目指したい方は、気になる事業所を見学してみるのがおすすめです。

メールによるお問い合わせも随時受け付けています。まずは気軽にお問い合わせください。

※1 参考:アクセスジョブ.「アクセスジョブとは」 (参照2025-04-30)

※2 参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-04-30)