就労移行支援の利用期間は最大で2年間? 利用期間の延長やリセットについて解説

公開日:2025.07.03

更新日:2025.07.13

就労移行支援は、障がいや病気を抱えながら一般就労を目指す方に対し、就労実現に向けたサポートを行う事業です。就労移行支援の利用期間は原則2年間ですが、利用期間の延長やリセットはできるのでしょうか(※)。

本記事では、就労移行支援を利用できる最大期間や、利用期間の制限が設けられている理由、延長・再利用・リセットの可否、2年以内に就職できなかった場合の選択肢などを分かりやすく解説します。

>>> 目 次 <<<

就労移行支援の利用を考えている方、期間内での就労実現に不安を感じている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

※参考:厚生労働省.「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」p3 (参照2025-04-24)

1.就労移行支援を利用できる最大期間は?

就労移行支援を利用できる最大期間は、原則2年間と定められています(※)。

就労移行支援は、一般の企業や団体などでの就労を希望する、障がいや病気を抱えている方が、スムーズに一般就労できるようサポートを行う障がい福祉サービスです。最大2年間で職業訓練や職場実習によるスキル・知識の習得、就職活動の準備などを行います。

原則2年間と定められていますが、より短い期間でサービスの利用を終了し、希望する就労を実現する方も多いです。2年間通い続ける方もいますが、通う期間を重視するよりも、自分のペースで必要なスキルや知識を身に付け、自分に合った就職を実現することが大切です。

※参考:厚生労働省.「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」p3 (参照2025-04-24).

2. なぜ利用期間の制限があるのか?

就労移行支援の利用を検討している方の中には「2年間は短い」と感じている方もいるかもしれません。

利用期間に制限があるのは、あくまでも就労移行支援が一般就労という目標に向けたステップだからです。就労移行支援の利用中は、障がいや病気により働きにくさを感じている方が一般就労を実現できるよう、さまざまな支援が受けられます。

しかし、支援期間に制限がなければ、就労移行支援に居心地の良さを感じることにより、一般就労へのモチベーションが下がってしまう可能性もあります。

2年間という制限を設けることで、モチベーションの低下を避けながら目標達成を目指すことが可能です。

制限なく支援が受けられると、人によっては「そのうちやろう」と、職業訓練や職場実習、就職活動の準備などを後回しにしてしまうことがあります。サービスが充実していても、取り組み方によっては効果が十分に得られないかもしれません。利用期間を制限している背景には、効果をより高める意図もあります。

加えて、より多くの方に就労移行支援を行うことも、利用期間に制限が設けられている理由の一つです。就労移行支援事業所で受け入れ可能な人数には限界があるため、長期的に利用する方がいると、新たな希望者を受け入れられません。

利用期間を2年間に設定することで、多くの方が就労に向けた必要なサポートを受けられます。

3. 就労移行支援の利用期間を延長、再利用、リセットすることは可能?

就労移行支援の利用を希望している方の中には「2年で就労が決まらなかったらどうしよう」「一度就労した後に、退職したらもう利用できないのかな」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

ここからは、就労移行支援の利用期間の延長や再利用、期間のリセットの可否について解説します。

●利用期間の延長について

原則2年間の利用期間が設定されている就労移行支援ですが、やむを得ない事情があり、期間を延長することで就労の見込みがあると認められた場合、期間を最大1年間延長できます(※)。延長を希望する場合は、市区町村に延長申請を行わなければなりません。

利用期間の延長が認められる可能性があるのは、以下のようなケースです。

- 内定は得たものの入社日までに日数があり、その間に職業訓練を希望している場合

- 職場実習中にサービスの利用期間が終了する場合

- サービスの利用期間終了後まもなく、職場実習に参加する予定がある場合

- 就職活動に熱心に取り組んでいるものの、なかなか内定が得られない場合

ただし、いずれの理由であっても延長が認められるとは断言できません。申請後審査に通過した場合のみ、延長して支援を受けられます。

※参考:厚生労働省.「就労移行支援」p1 (参照2025-04-30)

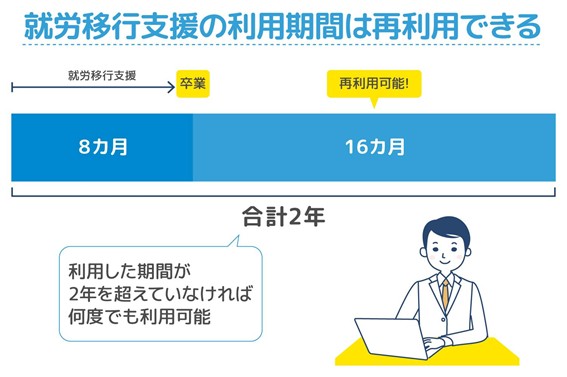

●利用期間の再利用について

前述した通り、就労移行支援の利用期間内に就労が決まる方も多いです。しかし、入社してから「就労先が合わない」などの理由で、退職してしまうケースもあるでしょう。

その場合、原則として、2年間から実際に利用した期間を差し引いて、サービスを再利用できます。利用したトータルの期間が2年を超えていなければ、何度でも利用可能です。

●利用期間のリセットについて

就労移行支援の利用期間がリセットできるかどうかは、市区町村の判断によって異なります。リセットができない市区町村もあるため、希望する場合は直接確認してください。

リセットができない場合は、残っている利用期間内で再度支援を受けることになります。

4. 就労移行支援の利用期間延長の申請方法

前述した通り、就労移行支援の利用期間を延長する場合は申請を行わなければなりません。期間延長を希望する場合は、まず通っている就労移行支援事業所に相談しましょう。その上で、市区町村に対して延長申請を行います。

申請の具体的な方法は、以下の通りです。

- 延長申請書を作成する:

就労移行支援事業所に相談の上、本人もしくは就労移行支援事業所が延長申請書類を作成する

- 延長申請書を提出する:

就労移行支援事業所が市区町村に延長申請書を提出する

- 延長認定審査を受ける:

市区町村の延長認定審査会において、延長を認めるかどうかを審査する

- 審査結果が通知される:

審査結果が通知され、審査に通過した場合は就労移行支援の利用期間が最大1年間延長される(※)

上記が一般的な流れですが、市区町村によって異なる場合もあるため、必ず事前にご確認ください。

延長を希望する場合、延長申請書を提出することになります。本人が申請書を作成するケースもありますが、一般的には就労移行支援事業所が代わりに作成するケースが多いようです。市区町村によっては、申請書とともに以下の書類の提出が求められることもあります。

- 通所開始時の個別支援計画書

- 直近の個別支援計画書

- 訓練等給付等延長意見書

- 支援内容報告書

申請書以外に必要な書類があるかどうかも、市区町村に確認が必要です。

また、延長申請ができる期間は決められているケースもあるため、延長を希望する場合は、なるべく早めに就労移行支援事業所へ相談することをおすすめします。

※参考:厚生労働省.「就労移行支援」p1 (参照2025-04-30).

5.就労移行支援から就労継続支援へ移行することもできる

就労移行支援を受けて就労が決まらなかった場合、就労継続支援に移行することもできます。

就労継続支援とは、障がいや病気を抱えていて、一般企業や団体での就労が難しい方を対象とした障がい福祉サービスです。就労継続支援には、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2種類があります。

就労継続支援A型の対象は、障がいや病気を抱えていて、一般就労が難しい方です。就労移行支援を利用したものの、就労が決まらなかった方も対象となっています。

原則として、サービスの利用開始時に65歳未満の方が対象です(※1)。利用期間には制限はありません。雇用契約に基づく就労となり、賃金が発生します。

一方、就労継続支援B型の対象は、障がいや病気を抱えていて一般就労や雇用契約に基づく就労が難しい方です。就労移行支援で就労が決まらなかった方や、就労継続支援A型が困難な方も対象となっています。原則として年齢や利用期間の制限はありません。

また雇用契約は結ばず、賃金の代わりに工賃が支払われます。就労継続支援A型の賃金と比較すると、就労継続支援B型の工賃は少なくなりますが、その分時間や働き方に融通が利きやすいのが特徴です。

細かな部分で違いがありますが、いずれも就労や生産活動の機会を提供するための事業です。以下に就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違いをまとめたため、比較にお役立てください。

| 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |

| 対象となる人 | 障がいや病気を抱えていて、一般企業での就労を目指す方 | 障がいや病気を抱えていて、一般企業での就労が難しい方 就労移行支援を利用して、就労が決まらなかった方 | 障がいや病気を抱えていて、一般企業での就労が難しい方 就労継続支援A型の利用が難しい方 |

| 利用期間 | 2年間(延長最大1年)(※2)(※3) | 制限なし | 制限なし |

| 年齢制限 | 原則65歳未満 | 原則65歳未満(※4) | 制限なし |

| 雇用契約 | なし | あり | なし |

| 賃金・工賃 | 原則なし | あり(賃金) | あり(工賃) |

※1 参考:p2厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」 (参照2025-04-30).

※2 参考:.厚生労働省.「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」p3 (参照2025-04-30)

※参考:厚生労働省.「就労移行支援」p1 (参照2025-04-30)

※4 参考:p3厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」 (参照2025-04-30)

6. 2年以内に就職できなかった場合の選択肢

就労移行支援を受けて2年以内に就職できなかった場合、以下のような選択肢があります。

- 延長申請を行う

- 就労継続支援に移行する

- ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)を利用する

- 自立訓練事業所を利用する

- 地域障害者職業センターを利用する

- 障害者就業・生活支援センターを利用する

- 求人サイトを利用する

- ハローワークを利用する

- 転職エージェントを利用する

このように2年以内に就職が決まらなかったとしても、その先にはさまざまな選択肢があります。

いったん家で過ごすことを選択し、自分とゆっくり向き合いながら、独学でスキルや知識の習得を目指す方もいるようです。どのようなアプローチがご自身に合っているか、しっかり考えるのも一つの方法だといえるでしょう。

7. 2年以内の就労をかなえるには、就労移行支援事業所の選び方がポイント

就労移行支援を利用して、2年以内に就労が目指せるかどうかは、就労移行支援事業所選びにかかっているといっても過言ではありません。

事業所選びをする際は、以下のポイントを重視するようにしましょう。

- 自宅からの通いやすさ

- 就職率の高さ

- 就職後定着率の高さ

- 支援対象としている障がい種別

- 受けられるサポート内容

- 学べるスキルや知識

- プログラム内容の充実度

- 事業所の雰囲気

- 支援員との相性

2年以内に希望する就労をかなえるには、継続的に事業所に通い、職業訓練や実習、就職活動の準備などに取り組む必要があります。自宅から通いやすい事業所を選べば、挫折を避けやすいでしょう。また、就職率や就職後定着率が高いということは、就労に向けた必要な支援が適切に受けられる可能性が高いです。

就労移行支援といっても事業所によって、支援対象としている障がい特性や受けられるサポート、学べる内容などは異なります。見学や体験を実施している事業所も多いため、まずは足を運んで、ご自身と合うかどうか確かめてみましょう。

7.【まとめ】就労移行支援で希望の就労を実現しよう

就労移行支援の利用期間は原則2年間ですが、申請すれば最大1年間延長できる可能性があります。ただし実際に通っている方は、2年以内で就労先が決まった方も少なくありません。

希望する就労を実現するためには、事業所選びが肝心です。ご紹介したポイントを参考に、ご自身に合う事業所を探しましょう。

「事業所を変えたい」「自分に合う事業所を見つけたい」という方は、まず相談してみましょう。

「アクセスジョブ」は、教育・福祉分野で50年の実績を持つクラ・ゼミグループが運営する就労移行支援事業所です(※)。

これまで600名以上の方の就職をサポートしてきました(※)。一人ひとりの希望や目標に合わせ、オーダーメイドの個別支援プログラムを提供しているのが特徴です。

状況や体調によっては、在宅で訓練を受けていただくこともできます。経験豊富なスタッフが、就職に向けてしっかりサポートしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。見学や体験も随時受け付けています。

※参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-05-15)

お問合せ:就労移行支援アクセスジョブ

アクセスジョブでは、オーダーメイドの個別支援プログラムで、障がいをお持ちの方の「働きたい」を実現します。資格取得プログラムやパソコン操作の基礎学習など、就職に役立つ多彩なカリキュラムを用意しています。

アクセスジョブの就労支援が少しでも気になったというかたは、ぜひ最寄りの事業所をチェックしてみてください。以下の「事業所を探す」からお探しいただけます。

就労移行支援を通して就職を目指したい方は、気になる事業所を見学してみるのがおすすめです。

メールによるお問い合わせも随時受け付けています。まずは気軽にお問い合わせください。

※1 参考:アクセスジョブ.「アクセスジョブとは」 (参照2025-04-30)

※2 参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-04-30)