就労移行支援受給者証とは? 申請から取得するためのステップと注意点を解説

公開日:2025.07.02

更新日:2025.07.16

就労移行支援やその他の障がい福祉サービスを利用するには、「障がい福祉サービス受給者証」の申請と交付が必要です。しかし、初めて申請する方にとっては、手続きの流れや必要書類が分かりにくいこともあるでしょう。

本記事では、就労移行支援などの障がい福祉サービスの利用を検討している方に向けて、受給者証の概要や申請から発行までの流れ、申請に必要な書類・持ち物などを解説します。

受給者証を取得することで、各種支援サービスを安心して活用できるようになります。本記事を参考にして、受給者証の申請を行い、自分に合った事業所でニーズに合ったサポートを受けましょう。

1.就労移行支援の受給者証とは?

就労移行支援の受給者証は、正式名称を「障がい福祉サービス受給者証」といいます。一般的には「受給者証」と省略して呼ばれます。

就労移行支援をはじめとした障がい福祉サービスを利用するには、この受給者証が必要です。

障害者手帳とは発行目的が異なるため、すでに障害者手帳を取得している方も、受給者証が必要であれば別途申請しなくてはなりません。受給者証は、各市区町村から交付されます。

受給者証を取得すれば、費用の負担を軽減して障がい福祉サービスを利用することが可能です。

●就労移行支援とは?

就労移行支援は、障がいや難病を抱える方のうち、一般企業への就職を希望する65歳未満の方を対象とした障がい福祉サービスの一つです(※1)。

サービスを利用すると、職業訓練や職場体験、就職活動の支援など、一般企業への就労を目指すためのサポートが受けられます。就職後も6カ月間の職場定着支援を受けることが可能です(※2)。

ほとんどの事業所では、週1日からの通所にも柔軟に対応しています。無理のないペースでスケジュールに沿って通所し、訓練を続けることで、生活リズムを整えられます。

週5日の通所ができるようになれば、「毎日出社して働ける」というアピール材料にもなり、自信にもつながるでしょう。

原則として就労移行支援の利用期間は、2年間です(※1)。ただし、やむを得ない事情がある場合は、最大1年間期間を延長できます(※3)。

厚生労働省のデータによると、サービスの利用者数と就職率は、年々増加傾向にあります。2019年には33,548人の利用者のうち、24,282人がサービスを終了し、うち13,288人が就職を実現しました(※4)。

※1 参考:厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」 (.2014-09-25)

※2 参考:厚生労働省.「就労定着支援の実施について」 (参照2024-03-29)

※3 参考:厚生労働省.「就労移行支援」 (参照2025-05-15)

※4 参考:厚生労働省.「障害者の就労支援について」 (参照2021-06-21)

●就労移行支援の利用には受給者証が必要

就労移行支援を利用するためには、障がい福祉サービス受給者証の取得が必須です。

就労移行支援を利用したいと考えている方の中には、障害者手帳をすでに取得している方もいるかもしれません。

しかし、受給者証と障害者手帳は目的が異なるので、申請を行い、受給者証を交付してもらいましょう。受給者証は、障害者手帳 の交付を受けられなかった方でも、医師の診断書などにより取得できる可能性があります。

受給者証の取得で受けられる訓練系や就労系の障がい福祉サービスは、就労移行支援以外にも以下のものがあります。

- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

- 就労継続支援A型・B型

- 就労定着支援

このように就労系障がい福祉サービス全般に受給者証は必要となります。

●受給者証の見方や記載内容とは?

受給者証の様式は、市区町村によって違いがありますが、記載されている内容は基本的に同じです。

主な記載内容は以下の通りです。

- 受給者証番号

- 受給者の氏名

- 住所

- 性別

- 生年月日

- 障がい種別

- 交付日

- 交付した市区町村名

- 障害支援区分

- 支給決定内容(支給量、有効期間、事業所名など)

- 利用者負担額

- 特記事項 など

約10ページ程度のことが多く、最初のページに受給者の基本情報や交付した市区町村の情報が記載されています。それ以降に、利用するサービスに関する情報や利用者負担額に関する情報が記載されるページが続きます。

交付された受給者証を受け取ったら、氏名や住所、支給内容に間違いがないかを必ず確認しましょう。誤記がある場合は、速やかに自治体窓口へ連絡することが大切です。

2.受給者証の申請手続きと発行までの流れ

先述しました通り、就労移行支援のご利用には「障がい福祉サービス受給者証」が必要となります。受給者証の申請の流れは以下①~⑥の通りです。

【受給者証の申請手続きと発行の流れ】

- 各自治体、市区町村の福祉担当窓口へ相談

- 受給者証の申請書類を提出

- 自治体によるヒアリングなど認定調査の実施

- 「サービス等利用計画案」の作成

- 受給者証の暫定支給(ざんていしきゅう)

- 受給者証の発行

1.各自治体、市区町村の福祉担当窓口へ相談

受給者証を取得するためには、まずお住まいの市区町村の福祉担当窓口へ相談に行きましょう。窓口では、「就労移行支援などの障がい福祉サービスを利用したい」と伝えることで、担当者から申請の手順や必要書類などの説明を受けられます。

通いたい事業所が決まっている場合は、その旨を伝えれば、その後の手続きがよりスムーズになります。決まっていない場合は、ご自身に合いそうな事業所を紹介してもらうことも可能です。

2.受給者証の申請書類を提出

お住まいの市区町村の福祉担当窓口へ相談を終えたら、次は受給者証の申請書類を市区町村に提出します。

受給者証発行に必要な書類は自治体や申請者の状況によって異なります。

相談の際や電話・メールで事前に確認しておくと安心です。申請は、サービスを利用されるご本人だけでなく、保護者やご家族、支援者などが代理で行うことも可能です。

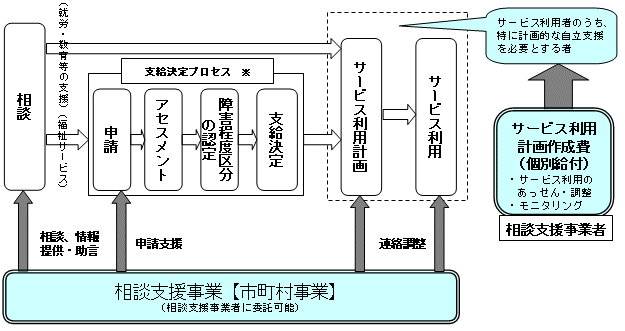

※参考:厚労省 障害福祉サービスの支給決定・サービス利用のプロセス

3.自治体によるヒアリングなど認定調査の実施

申請書類の提出後、自治体によるヒアリング(認定調査)が行われます。

市区町村の担当者から調査日程について連絡が来ます。認定調査で行われるヒアリングや調査内容の一例をご紹介いたします。

【支給決定時のアセスメント項目】(※)

| 障害程度区分 | 項目 | 質問例 |

| 生活関連 | 移動や動作 | 歩行可能か移動に支援が必要か |

| 生活関連 | 身の回りの世話や日常生活 | 食事や入浴に支援が必要か金銭の管理が自力でできているか |

| コミュニケーション | 意思疎通 | 視力や聴力に問題はないか説明を理解できるか |

| 行動関連 | 行動障がい | 行動障がいはあるか |

| 医療関連 | 特別な医療 | 直近で特別な医療を受けたか |

実際は100項目ほどの質問があります。複雑な質問はありませんが、不安がある方は、ご家族や就労移行支援事業所の支援員などに同席してもらうことも可能です。

認定調査の結果によって、障がい福祉サービスの利用が適切かが判断されます。できるだけ日常の状態を正確に伝えるようにしましょう。

(※)参考:厚労省l支給決定時のアセスメント項目(案)第22条第1項関係

(※)参考:厚労省障害福祉サービス サービス利用の手続き

4.「サービス等利用計画案」の作成

就労移行支援などの障がい福祉サービスを利用する際は、「サービス等利用計画案」の作成が必要です。

「サービス等利用計画案」は、利用者の目標やそのための課題、サービス内容などをまとめた資料です。

ご自身やご家族が作成する「セルフプラン」と、市区町村が指定する相談支援事業所に作成を依頼する方法があります。相談支援事業所に依頼する場合、作成後に内容の説明が行われ、納得した場合は署名・捺印をします。

作成したサービス等利用計画案は、市区町村の福祉担当窓口に提出しましょう。

相談支援事業とサービス利用計画作成の流れ(※)

(※)参考:厚労省 相談支援事業とサービス利用計画作成費について

5.受給者証の暫定支給(ざんていしきゅう)

市区町村によっては、「サービス等利用計画案」の提出後、1〜2週間ほどで暫定(ざんてい)の受給者証が送付されます。

暫定(ざんてい)の受給者証は、本来の支給決定が完了する前であっても、申請者が早期にサービスを利用できるようにするための制度です。また、暫定(ざんてい)支給期間は障がい福祉サービスを利用するためのお試し期間のようなものです。開始から2カ月までで、実際に就労移行支援を利用し、ご自身に合っているかの判断が可能です。

就労移行支援事業所は一定期間利用した後、内容を継続するのか、追加の支援が必要なのかといったサービスの見直しを判断します。その後、障がい福祉サービスを提供する事業所が「個別支援計画」を作成し、市区町村に提出します。

6.受給者証の発行

「個別支援計画」が受理されると、正式な支給決定が行われます。その後、障がい福祉サービス受給者証(受給者証)が発行されます。

申請から受給者証が発行されるまでの期間も市区町村によって異なりますが、1~3カ月程度かかることが一般的です。

受給者証手続きの進行について不安がある場合や、予定より時間がかかっていると感じる場合は、市区町村の福祉担当窓口にご確認ください

3.受給者証の申請手続きに必要な書類・持ち物

受給者証申請の流れとして、①福祉担当窓口へ相談~⑥発行までをみてきました。

次に申請手続きに必要な書類や持ち物を確認しましょう。

【障がい福祉サービス受給者証に必要な書類・持ち物】

- 利用申請書

- 同意書(本人以外が申請する場合)

- 利用者本人の氏名・住所が分かる身分証明書

- マイナンバーカード

- 免許証

- パスポート など

- 障害者手帳(交付を受けている場合)

- 医師の意見書・診断書・通院記録 など

- 印鑑

受給者証の申請の際に不備があると手続きが遅れる可能性があるため、準備しておきましょう。ただし前述した通り、市区町村や状況によって必要書類が異なるため、受給者証申請前に何が必要か確認しておくことをおすすめします。

4.受給者証の期限と更新手続きの流れ

受給者証の有効期限は「支給決定期間」として受給者証に記載されています。支給決定期間は、障がい福祉サービスの利用期間を示すものです。受け取ったら、必ずこの期限を確認しておきましょう。

また、支給決定期間を超えて就労移行支援サービスの利用を希望する場合、受給者証の更新手続きが必要です。多くの自治体では、支給決定期間が終了する3か月前から申請できます。

期限を過ぎてしまうと、就労移行支援等のサービスを利用できなくなる可能性があるため、受給者証更新は早めの手続きを心掛けましょう。

一般的には、受給者証の期限が切れる前に、更新手続きの方法や必要書類などが記載されたお知らせが市区町村から届きます。受給者証の更新が必要な場合は、内容に従って手続きを行いましょう。

受給者証更新に関して分からなければ、利用している事業所の支援員に相談することで、スムーズに対応できます。

5.受給者証を取得した後の流れ

受給者証を取得したら、サービスを利用する事業所と利用契約を締結します。契約を結んだ時点から、就労移行支援の正式な利用が開始となります。

契約の際に必要な書類や持ち物は事業所によって異なるので、契約までに確認しておきましょう。事業所の中には、受給者証に記載された「暫定(ざんてい)支給期間」中からサービスの利用を開始する場合も、利用契約を結ぶケースもあります。

自治体によっては、受給者証を取得した際に申請した内容に変更があった場合に、変更届の提出や再申請が必要になることがあります。何らかの変更が生じる場合は、市区町村の福祉担当窓口に問い合わせましょう。

6.利用したい就労移行支援事業所が決まっている場合は、先に事業所に相談するのがおすすめ

利用したい就労移行支援事業所が決まっているのなら、受給者証の申請前に事業所に相談するのがおすすめです。

通常、障がい福祉サービスを利用する流れでは、まず市区町村の福祉窓口に相談し、自治体が指定する相談支援事業所の担当者と面談を行い、自分に合った事業所を選定するのが一般的です。

しかし、すでに利用したい就労移行支援事業所が決まっている場合、先に事業所に直接相談しておくと、その後の手続きがスムーズに進みやすくなります。多くの事業所では、メールでの問い合わせや事業所での相談を随時行っているので、まずは連絡してみると安心です。

7.利用したい事業所が決まっていない場合は、気になる就労移行支援事業所を見学に行ってみよう

利用したい就労移行支援事業所が決まっていない場合は、自治体の福祉担当窓口での相談後、地域の就労移行支援事業所の提案が受けられます。しかし、ご自身のニーズとマッチした事業所や、相性の良い事業所に通いたいなら、気になる就労移行支援事業所の見学に行くのがおすすめです。

事業所を見学すれば、雰囲気や受けられる支援の詳しい内容、支援員との相性などを確かめられます。就労移行支援を利用し、希望する就職を実現するためには、自分に合う事業所に通うことが重要です。

サービス利用開始後に、事業所を変えることも可能ですが、就労移行支援には原則2年間の利用期間が定められています(※)。

事業所を変更しても、利用期間は延長されたりリセットされたりしません。サービスの利用期間内で、しっかり支援を受けたいなら、スタート時点でご自身に合った事業所を選びが重要です。

見学だけでなく、体験を行っている事業所も多くあります。実際に足を運んで、ご自身の目で確かめてみましょう。

※参考:厚生労働省.「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」(参照2014-09-25).

【まとめ】就労移行支援の受給者証の申請は早めに行おう

就労移行支援などの障がい福祉サービスを利用するためには、「障がい福祉サービス受給者証」が必要です。この受給者証は、申請から発行までに1〜3カ月程度かかります。

就労移行支援などの障がい福祉サービスの利用を希望する場合は、就職する時期から逆算をし、利用開始時期にスムーズに支援を受けられるよう、早めに受給者証申請を行いましょう。

また、就労移行支援は原則として2年間の利用期間が設けられている制度です。限られた時間の中で最大限の支援を受けるには、ご自身に合う事業所を見つけることが大切です。

多くの就労移行支援事業所で見学や体験を行っているため、複数の事業所に足を運んで比較しながら、ご自身にとって適した環境を選びましょう。

「アクセスジョブ」は、教育・福祉分野で50年の実績を持つクラ・ゼミグループが運営する就労移行支援事業所です(※)。

これまで600名以上の方の就職をサポートしてきました(※)。障がい特性や一人ひとりの希望や目標に合わせ、オーダーメイドの個別支援プログラムを提供しているのが特徴です。

受給者証申請の方法を詳しくお伝えしたり、相談支援事業所のご紹介や、「セルフプラン」のご助言など、経験豊富なスタッフがサポートしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

見学や体験も随時受け付けています。

※参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-05-15)

お問合せ:就労移行支援アクセスジョブ

アクセスジョブでは、オーダーメイドの個別支援プログラムで、障がいをお持ちの方の「働きたい」を実現します。資格取得プログラムやパソコン操作の基礎学習など、就職に役立つ多彩なカリキュラムを用意しています。

アクセスジョブの就労支援が少しでも気になったというかたは、ぜひ最寄りの事業所をチェックしてみてください。以下の「事業所を探す」からお探しいただけます。

就労移行支援を通して就職を目指したい方は、気になる事業所を見学してみるのがおすすめです。

メールによるお問い合わせも随時受け付けています。まずは気軽にお問い合わせください。

※1 参考:アクセスジョブ.「アクセスジョブとは」 (参照2025-04-30)

※2 参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-04-30)