【就労選択支援】第2回 就労選択支援員とは 就労選択支援利用期間と実施機関

公開日:2025.11.03

更新日:2025.11.03

就労選択支援員とは

障がいのある方の「働き方の選択」を支える新しい専門職

近年、障がいのある方の就労をめぐる環境は大きく変化しています。

令和7年10月から始まった新しい障がい福祉サービス「就労選択支援」は、自分に合った就労先・働き方を選ぶための第一歩となる支援です。

第1回では「就労選択支援の概要と対象者・流れ」についてお伝えしました。

▶第1回の記事を読む

今回は、第2回として「就労選択支援員の専門性」、「就労選択支援の利用期間と実施機関」について、厚生労働省資料などをもとにわかりやすく解説します。

「就労選択支援」において中核を担うのが、就労選択支援員です。

支援員は、障がいのある方が自分の強み・課題を理解し、就労に向けた方向を見いだせるよう、専門的なアセスメントを行います。

● 就労選択支援員の専門性

就労選択支援員は、厚生労働省が定める「就労選択支援員養成研修」を受講・修了しています。

受講には、指定の基礎的研修修了が前提です。

他の就労系障がい福祉サービスでは無資格者でも支援員になれますが、就労選択支援では養成研修を受けた人が支援員となります。

または同等研修や実務経験がある人が対象となるので、就労に関する知識や経験をもつ専門性の高い支援者といえるでしょう。

(令和9年度末までは次のいずれかに該当する方も受講対象となります。)

- 基礎的研修と同等以上の研修修了者(※)

- 障がい者の就労支援分野で通算5年以上の実務経験がある方

(※)基礎的研修と同等以上とされる研修例

- 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)

- 訪問型職場適応援助者養成研修

- サービス管理責任者研修(就労支援コース)

- 相談支援従事者研修(就労支援コース)

参照:厚生労働省「就労選択支援について(令和7年3月31日)」

2.就労アセスメント

就労選択支援員はアセスメントを行います。実際の作業や訓練を通じて、本人の強みや特性、働くために必要な課題などを把握・評価します。

これらは利用者と共同作業で進めていきます。

具体的には

- どのような仕事や作業が好きか

- どのような職場の雰囲気が安心できるか

- 対人関係の課題の把握

- 得意なこと・苦手なことはなにか

- 環境、配慮など、どのようなサポートがあれば安心して働けそうか

では、どのように評価を行うのでしょうか。

以下、アセスメントシートの一例をご紹介いたします。

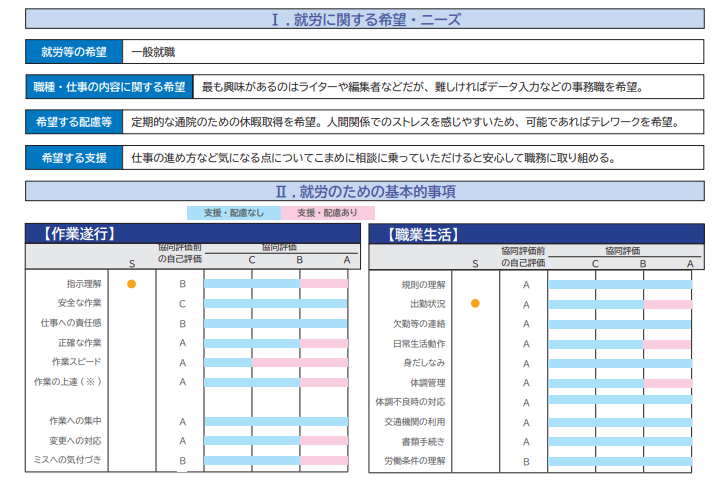

【アセスメントシート例】

こちらはの図は( 独 ) 高齢 ・ 障害 ・ 求職者雇用支援機構 (JEED) 開発 「 就労支援のためのアセスメントシート 」の一部です。

参照:( 独 ) 高齢 ・ 障害 ・ 求職者雇用支援機構 (JEED) 開発 「 就労支援のためのアセスメントシート 」

この図では、「Ⅰ就労に関する希望・ニーズの聞き取り」、「Ⅱ就労のための基本的事項」があります。

また、【作業遂行】【職業生活】の項目では利用者の自己評価の項目欄と、就労選択支援員と行う共同評価の欄がありますね。

【作業遂行】「安全な作業」では自己評価がCであっても、就労選択支援員と共同作業でアセスメントを行った結果、Aになったことがわかります。

このように専門的知見をもつ支援員が利用者と共同作業を通して評価を行うことで、就労選択に「根拠」が生まれ、本人の意思決定をより確かなものにします。

3. 就労選択支援の利用期間

就労選択支援の利用期間(支給決定期間)は、原則1か月です。

ただし、次のような理由で1か月の延長(最大2か月まで)が認められる場合があります。

● 延長が可能なケース例

- 自己理解が十分でなく、継続的な体験を通じて理解を深める必要がある場合

- 体調や精神面の安定に時間を要し、観察期間を延長する必要がある場合

⚠ 当初から例外事由に該当する場合のみ、最初から2か月の支給決定も可能。ただし延長は不可です。

自治体によって運用が異なる場合もあります。

4. 就労選択支援を実施できる機関・事業所

就労選択支援を実施できるのは、次のような実績のある機関・事業所です。

- 就労移行支援事業所

- 就労継続支援事業所(A型・B型)

- 障害者就業・生活支援センター

- 自治体設置の就労支援センター

- 障害者能力開発助成金による訓練事業を行う機関

これらの機関は、過去3年以内に3名以上の一般就労実績があるなど、一定の基準を満たす必要があります。

このことからも就労選択支援事業の専門性がうかがえます。

その一方で、始まったばかりのサービスのため就労選択支援事業所が近隣にない場合があります。その際はお近くの自治体へお尋ねください。

5. まとめ

就労選択支援は、障がいのある方が「自分の意志で働き方を選べるようにする」ための支援です。

その中心に立つのが、専門的な知識を持つ就労選択支援員です。

利用期間は短期間(原則1か月)ですが、その中で行われるアセスメント=“自分を知ること”は、将来の就労選択を大きく左右する重要なステップとなるでしょう。

就労選択支援を受けた後は、これからの職業選択をどのように検討していけばよいのか、学校、ハローワーク、地域企業、支援機関等と連携をとりつつ決めていくことができます。

第1回、第2回と就労選択支援について解説してきました。就労選択支援事業は新しい障がい福祉サービスとして、障がいがあるかたの就労選択に向けて期待が高まります。

アクセスジョブでは、就労選択支援事業を開始しました。(2025年11月時点・・・青森・西船橋・静岡・浜松駅前・浜松田町・四ツ橋・岡山南中央町・福岡高宮)ぜひ、お問合せください。

誰にだって輝ける舞台がある

就労移行支援アクセスジョブでは、質の高い就労アセスメントと、それに基づいてご利用者様お一人お一人にあわせた訓練プログラムを提供し、就労への意志決定支援をおこなっています。

就労選択支援に関しても各自治体から最新の情報を収集し、一人ひとりの「輝ける舞台」に向けたサポートをおこなっています。