【就労選択支援】第1回 対象者や利用の流れは?障がい者の働き方

公開日:2025.10.01

更新日:2026.01.16

障がいのある方が働く環境は、近年変化を増しています。

令和7年10月から、障がいのある方が、自分の希望や就労能力、適性にあった就労先・働き方の選択を支援する「就労選択支援」がはじまります!

本日はこの「就労選択支援」について解説いたします。

参照: 「厚生労働省 就労選択支援について」(令和7年3月31日資料に基づく)

1.就労選択支援とは

就労選択支援とは、障がいのある方が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、ご本人の希望、就労能力や適性などに合った選択を支援する新しい障がい福祉サービスです。

働く力のある障がいのある方が自分の働き方について考えることをサポートする目的で、障がい者に関する法律改正にともない新たな障害福祉サービスとしてつくられました。

障がいのある方が、ご自身にとって適切な働く場所(一般就労、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所等)を選択することを支援するため、生活面や就労面の課題に関する情報を把握することを目的として行います。

具体的には、

- 就労を希望する障がいのある方へ、意向や適性を支援員と共同で整理し、自己理解をうながす。

- その過程や結果をとおして本人が進路を選び、決めていくことを支援する。

このように「就労選択支援」では、ご本人の希望、強みや課題を明確にし、就労にあたって必要な支援や配慮を整理します。

●実施事業所 / 機関

既存の障害就労系サービスを運営する事業所が実施する、という方針で検討されており、「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」があげられます。(※)

他には以下の機関となっています。

- 障害者就業・生活支援センター

- 自治体設置の就労支援センター

- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関

- これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者等

しかし、都道府県の行政の指定基準をクリアしなくてはならないため、すべての既存機関が10月からスタートできる、ということではなさそうです。

現在調整中の機関は多いものの、障がいのあるの方が就労先・働き方についてより良い選択ができるように、より多くの事業所で就労選択支援が実施されることが期待されます。

(※)参照:「厚生労働省 就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」

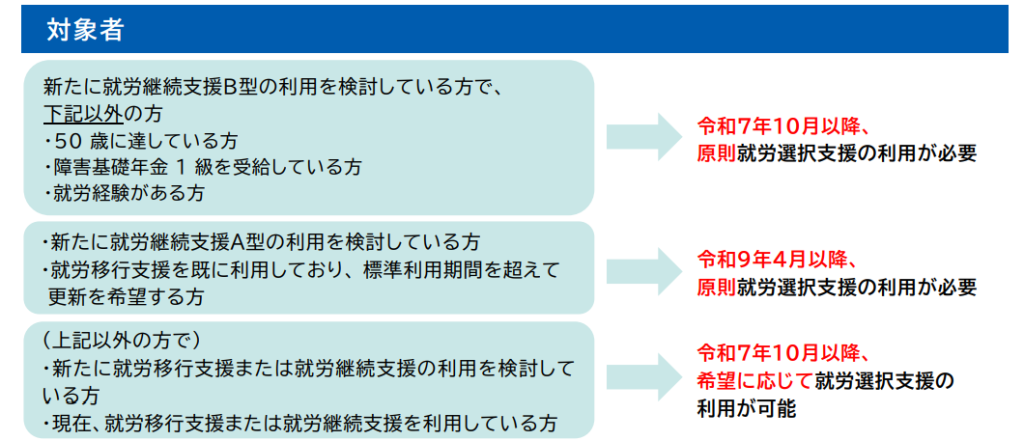

2.就労選択支援の対象者

●就労選択支援の対象者

就労選択支援は、以下の障害福祉サービスを利用したいという意向のある障が胃のある方が対象となります。

- 「就労移行支援」

- 「就労継続支援A型(雇用契約あり)」

- 「就労継続支援B型(雇用契約なし)」

(現に1~3を利用している人も対象)

さらに就労選択支援の施行に伴い、令和7年10月より新たに就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、就労選択支援を予め利用することとなりました。

詳しくはこちらの表をご覧ください。

参照:「令和7年10月から開始される新しい就労系障がい福祉サービス 「就労選択支援」のご案内 福岡市」

●特別支援学校に通う生徒

特別支援学校に通う生徒の方は、在学中に就労選択支援を利用することが基本方針となっています。卒業後にご自身の希望や能力に合った働き方を実現させることが、その目的です。

ただし、就労選択支援は始まったばかりで、対象となる事業所がまだ近隣にない場合も考えられます。このようなときは、これまでのように就労移行支援事業所等による「就労アセスメント(就Bアセス)」を利用できることになっています。

💡お近くに就労選択支援事業がみつからない場合は、最寄りの自治体へお問い合わせください

就労選択支援はこのように「働く力のある障がいのある方へ自分の働き方について考えることができるようなサポート」をしていきます。

3.就労選択支援が必要な理由

現在、障がいのある方の働くための能力、適性の把握が十分におこなわれないまま、利用する福祉サービスを選択して利用申請をすることが多いです。

福祉サービス利用のための受給者証発行には行政の認定調査があります。これは申請者が障がい福祉サービスの対象者であるかどうかの判断をするもので、障害のある方の働く能力、適性の把握(アセスメント)をすることとは別物といえます。

障がいのある方の働く能力、適性の把握(アセスメント)がない状態で障がい福祉サービスの利用を開始すると、ご本人とサービス内容との不一致によるトラブルがあったり、必要な支援が受けられずに退所してしまう事例もあったことでしょう。

さらに再度別のサービスを検討するという時間のロスが生じたり、サービス利用への意欲が持てずに長期欠席となることもあります。結果的に支援の必要な方に十分な福祉サービスが届かない、という事態になりかねません。

これらの問題を解決できるのが「就労選択支援」となります。

障がいのある方にとってはサービスを選ぶ前段階で客観的な「評価」と「根拠」を得られるため、それをもとにご自分に合った福祉サービスを選択でき、その後の就労に関しても、選択がしやすくなります。

4.就労選択支援のアセスメントとサービスの流れ

●就労選択支援のアセスメントとは

アセスメントとはご本人や家族との面談や作業場面等を活用して、その方の置かれた状況や就労能力、強みや課題を整理することをいいます。

就労選択支援では障がいのある方の意向の整理にあたり、次のような就労アセスメントをおこないますのでご紹介いたします。

【アセスメントの例】

- 障がいの特性及び程度

- 就労に関する意向及び経験

- 就労するために必要な配慮及び

- 支援並びに適切な作業の環境等に関する事項など

障がいのある方は、支援員との協同作業を通じて、さまざまな観点からのアセスメント(状況整理)を確認していきます。就労選択支援事業者はご本人の意思決定支援に努めることとなっています。

参照:「厚生労働省 就労選択支援:2就労選択支援の指定基準の解釈及び具体的な支援内容について (3)ア」(指定基準第 173 条の7第1項)

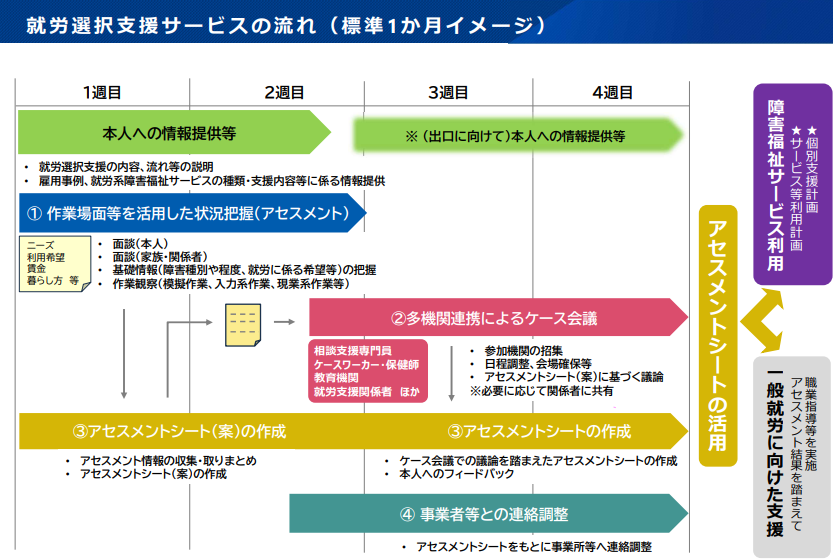

●就労選択支援のサービスの流れ

就労選択支援は標準1か月の期間でサービスを提供します。

この図(※)のように就労選択支援事業所はご利用者のアセスメントを取りながらフィードバックをおこない、就労にかかわる情報を提供します。

(※)参照:「厚生労働省 就労選択支援について (令和7年3月31日資料に基づく)」

また、関係機関との連携として相談支援やケースワーカー、教育機関、就労支援関係者等とケース会議を開きます。

このような段階を経て、障がいのある方の就労先・働き方が

「障害福祉サービスの利用」か、「一般就労への支援」となるのか、

の選択ができるような仕組みとなっています。

5.関係機関との連携

先述したように就労選択支援事業者は、雇用に関する情報の収集に努め、利用者に対して進路・就労選択のための情報を提供することとなります。

例えばハローワークへの訪問等や地域における就労支援に係る社会資源などの情報収集や、企業も含め関係機関との連携が必要となります。

【関係機関との連携の例】

① ハローワークとの連携

就労選択支援アセスメントを受けた者に対して、その結果を参考に職業指導等を実施してもらう。

②障害者能力開発校との連携(※1)

障がい特性に応じた職業訓練を実施していることから、障害者能力開発校の活用も視野に入れてアセスメントを行う。

③医療機関との連携

利用者本人が医療機関を利用している場合は、必要に応じて医療機関とも連携する。

④指定特定相談支援事業者との連携

就労選択支援事業者がおこなう開催する会議に参加する。アセスメント結果の中立性の確保や、就労選択支援の利用に関する必要な情報提供をおこなう。

⑤企業との連携(※2)

●企業における重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大をうながす

●職場定着等の取組に助言する

⑤の企業との連携が実現すると障がい者雇用がより発展することでしょう。

就労選択支援は障がい者の多様な就労ニーズに対する支援及び障がい者雇用の質の向上の推進につながることが期待されています。

参照※1 「厚生労働省 障害者雇用促進法の概要」

参照※2 「厚生労働省 令和6年4月1日施行分について重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例」

6.まとめ

就労選択支援は、令和7年10月から開始される新しい障がい福祉サービスです。

働きたい意欲のある障がいのある方の今後の就労や働き方に密接に関わる支援であるからこそ、事業者には専門的・中立的な役割が期待されています。

一方で自治体によって取り組み方が違うところがありますので、利用にあたってはお近くの区役所等に確認しながらおすすめいただくとよいでしょう。

これから実施をする事業者の方々は行政や自治体、近隣事業所と情報共有をすすめながら、開始の手続きをとってみてはいかがでしょうか。

就労選択支援事業は、障がいのあるかたが就職や働き方について選択できるよう支援するものです。

もっている能力や作業環境、就労するために必要な配慮を具現化、数値化できる機会となりますので、前向きな姿勢で取り組むことがおすすめです。

アセスメントの内容を踏まえて、自分の意志で働き方を選択するということは、将来の自立につながる大切なステップといえるでしょう。

誰にだって輝ける舞台がある

就労移行支援アクセスジョブでは、質の高い就労アセスメントと、それに基づいてご利用者様お一人お一人にあわせた訓練プログラムを提供し、就労への意志決定支援をおこなっています。

就労選択支援に関しても各自治体から最新の情報を収集し、一人ひとりの「輝ける舞台」に向けたサポートをおこなっています。

働くうえでのお悩み、ご相談、ぜひお気軽にご連絡ください。

※参考:アクセスジョブ.「トップページ」 (参照2025-05-15)